عرف البحر الأبيض المتوسط، أخيرا، أحداث غرق عديدة، كان للمياه الإقليمية التونسية نصيب الأسد منها، ففي أقل من 48 ساعة تمكّن الجيش التونسي، وقوى الأمن البحري، من إنقاذ ما يزيد عن 70 مهاجرا وانتشال ما يفوق 50 جثة، وظل العشرات في عداد المفقودين. قدم أغلب هؤلاء من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، بحسب تصريحات الناجين والسلطات الأمنية. لا توجد أسباب طارئة لهذا الارتفاع، إذ تظل هذه المغامرات القاتلة عادة هي نفسها: الفقر والكوارث الطبيعية والحروب الأهلية التي تعصف بهذه المنطقة. ومع ذلك، علينا ألا نغفل أهمية المناخ، فعادة ما يعرف المتوسط، في مثل فصل الربيع، عوامل مناخية مواتية، تتسم بهدوء البحر ودفء المياه وارتفاع الحرارة، كما أن تحسّن الوضع الأمني في ليبيا، أخيرا، قد يسّر لقوافل المهاجرين الدخول بأشكالٍ مختلفة، واستعمالها معبرا، سواء إلى البحر مباشرة، أو إلى تونس، من أجل استكمال الشوط الأخير من رحلةٍ طويلةٍ تمتد من غاباب أفريقيا إلى صحرائها إلى ثلج أوروبا وصقيعها، هذا إذا كللت المغامرة بالنجاح طبعا.

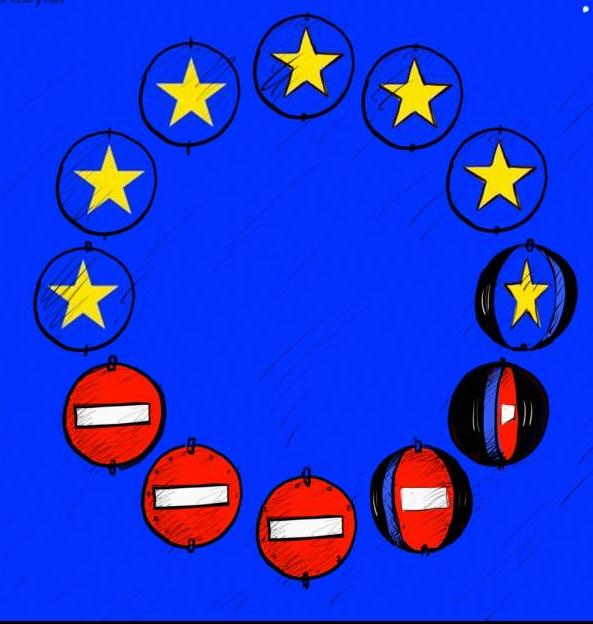

لم يحدث على الأرض ما يثبت أن أوروبا قد التزمت بما تبنّته المفوضية الأوروبية قبل أشهر قليلة "الميثاق الجديد حول الهجرة 2020"، قد حرصت من خلاله على إدراج إجراءات اللجوء ضمن ما تسميه "التصرّف الشامل للهجرات"، فقد أدرجته على قائمة جملةٍ من المهام، منها المراقبة المسبقة على الحدود و"العودة" أو تغطية تكاليف التصرّف في الحدود الخارجية، علاوة على دعم الاستشراف والاستباق لإدارة الأزمات، وحسن الرد على كل حالات الطوارئ ضمن آليات التضامن والعلاقات مع الخارج، أي بلدان الأصل والعبور .. إلخ.

يظل الميثاق، وهو الوثيقة المرجعية المعتمدة حاليا في إدارة ملف الهجرة، منخرطا في التوجهات الكبرى التي ترسّخت منذ ما يناهز ثلاثة عقود تقريبا (منذ تأسيس فضاء شنغن). لذلك، ظل الميثاق يستند على جملة التوجهات التالية: تعزيز الثقة بين البلدان الأعضاء (عرف الاتحاد خلافات تجلت في تصريحات ومواقف حادّة، ومتوترة أحيانا، بين بعض البلدان على خلفية قضايا اللجوء والأعباء والمسؤوليات ...). تقاسم منصف للمسؤوليات والأعباء في كنف التضامن. تغيير النموذج تجاه الدول الخارجية، من أجل التعاون ضمن مقاربة شاملة لمسألة الهجرة والحراك.

كما تضمن الميثاق الجديد (2020) توصية المفوضية الهادفة إلى وضع طرق عملية للنفاذ القانوني لإجراءات الحماية القانونية على غرار "إعادة القبول" (Réinstallation) وأشكال عديدة من القبول الإنساني، التربية، العمل.. ولغاية جلب الكفاءات والمهارات إلى الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من أن الميثاق الجديد يقترح تطوير الشراكات بين الاتحاد الأوروبي والبلدان التي تصدّر "المهاجرين غير الشرعيين". ويؤكّد، في السياق نفسه، على أهمية إطلاق حوار ومشاورات مع شركائه المعنيين مع اتخاذ جملة من الإجراءات في الغرض، فإن سياسات الهجرة منذ الثورات العربية لم تغير شيئا على الأرض والبحر: قوافل المهاجرين تزحف باتجاه القلعة الأوروبية الحصينة، ثم يركب من ظل حيا قوارب متهالكة تتاجر بها شبكات ترتزق من هذا النشاط، ليموت من يموت، وينجو من ينجو وهؤلاء قلة قليلة.

محدودية الإجراءات تلك ناجمة عن عدة عوامل موضوعية، حدّت من فاعلية كل البرامج والخطط التي بلورتها المفوضية الأوروبية ومختلف أجهزتها السياسية (مجلس أوروبا، البرلمان الأوروبي ...)، لعل منها ازدياد ضغط الهجرة، وهو متأتٍّ من "الخزّان الوطني" للمهاجرين الذين يستغلون الفرص، للانتقال من وضعية التفكير في الهجرة إلى وضع إنجاز الهجرة، يضاف إلى ذلك المهاجرون الأجانب الذين يستعملون التراب التونسي معبرا نحو أوروبا. هذا الخزان مفتوحٌ على استقبال مئات آلاف الشباب العاطل. وتقدّر الإحصائيات أن عدد هؤلاء في تونس فحسب قد ارتفع، بعد جائحة كوفيد 19، إلى ما يناهز 900 ألف، ويزداد المشهد تعقيدا إذا ما استحضرنا عدد المنقطعين سنويا عن الدراسة، والذي يبلغ تقريبا مائة ألف منقطع.

علينا ألا نغفل السياقات الإقليمية المتعلقة بالأمن وتنامي المخاطر، حيث تحولت الهجرة إلى قضية أمنية، خصوصا بعد اندلاع الثورات العربية

كما أن الضغط السياسي الذي مارسته دول شمال المتوسط، وأساسا الدول الخمس التي تقابلنا في الضفة الأخرى، إسبانيا وإيطاليا ومالطا واليونان وفرنسا، وهي الدول التي تعد الخط الأول (front line) في "استقبال المهاجرين رغم أنفها" يعد محدّدا، فالمهاجرون المنطلقون من دول المغرب العربي الخمس (موريتانيا، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا)، وإن كان بنسب متفاوتة تحدّدها الظروف السياسيّة الداخلية (تلعب تونس وليبيا الموقع المتقدّم جسرا للعبور) يظلون الخزان الأهم. ويتخذ الضغط الخارجي عدة أشكالٍ تتدرج من الأشكال الناعمة إلى التهديد بالأشكال العسكرية. كما لا يمكن إغفال الضغط الدبلوماسي الذي يمارس من خلال وزارة الخارجية والسفارات، حتى تقوم تونس "بواجبها" تجاه جيرانها الأوروبيين تحت لافتة المشاركة في الجهد الدولي "لمكافحة الهجرة". ولعل ما شهدناه خلال الأشهر الأخيرة من تصريحات لوزراء أوروبيين تفتقد أحيانا للياقة الدبلوماسية ولدليل على صواب ما ذهبنا إليه، خصوصا بارتفاع أعداد المهاجرين الواصلين إلى الشواطئ الأوروبية. وفي مناخ يستثمر بعض العمليات الإرهابية المرتكبة في فرنسا، وتورّط بعض التونسيين فيها، حيث مارست إيطاليا وفرنسا ضغوطا حادّة على تونس. ولكن علينا ألا نغفل السياقات الإقليمية المتعلقة بالأمن وتنامي المخاطر، حيث تحولت الهجرة إلى قضية أمنية، خصوصا بعد اندلاع الثورات العربية. إذ إن المخاوف الأمنية المتصاعدة، على إثر انهيار بعض الأنظمة وضعف الدول وارتفاع تدفق اللاجئين وتسلّلات الإرهابيين فيها، مع تنامي الاعتداءات الإرهابية التي ينفذها مهاجرون، أو من أصولٍ مهاجرة، قد جعلت من الهجرة قضيةً أمنيةً بشكل واضح. لذلك وجدت المقاربات الأمنية المتشدّدة في إدارة أزمة الهجرة أكثر من ذريعة. وأخيرا، فإن تغير الأنظمة والحكومات وصعود نزعات مناهضة للهجرة لدى أوساط واسعة من الرأي العام يؤدّي، في أحيانٍ كثيرة، إلى تبنّي سياسات هجرية مختلفة عن بعضها بعضا (اليمين واليسار الاشتراكيون والمحافظون)، فعادة ما تسعى الحكومات والأنظمة إلى استثمار الهجرة لبناء مشروعيتها السياسية (إرضاء الرأي العام، إرضاء الشركاء السياسيين الخارجيين).

لا نعتقد أن مشهد الهجرة سيتغير بشكل واضح خلال الأشهر القليلة المقبلة. يعوّل بعضهم على تعافي الوضع الأمني في ليبيا، من أجل تجديد الأمل في رقابة ذات جدوى، وعلى افتراض حسن التعاون الأمني من كل الجيران في بحيرة المتوسط، لن تزيد المقاربة الأمنية وحدها إلا في أعداد الضحايا الذين اختارتهم أقدارهم للدفن في المتوسط وقد لفظتهم أوطانهم.

المهدي مبروك

وزير الثقافة التونسي الأسبق